一級建築士事務所 ケンソウアーキテクツ

KENSO ARCHITECTS

Kenso A+d Co.Ltd

ADDRESS

550-0003

NISHI-KU KYOMACHIBORI 14-20

OSAKA JAPAN

TEL06-4400-9348

住宅建築の耐震性能について 具体的に行なう耐震対策

前ページにて耐震設計の考え方について記載させていただきましたがそれを踏まえて実際に行なう耐震対策を

1、必ず行なう地震対策

2、できるだけ行なう地震対策

3、できれば行なう地震対策

の3種類に分類し紹介いたします。

1.必ず行う地震対策

地盤の調査

ここであらためて述べるまでもなく、インターネットや書籍等でその必要性や「地盤調査方法」、「地盤改良方法」がたくさん書かれていますので詳しくはそちらを参照してみて下さい。

地盤調査を行なった上で地盤改良工事、その地盤を踏まえた上でバランスのとれた構造設計を行うことが大切です。

2.できるだけ行なう地震対策

構造が傷みにくい設計

法規で構造に関する基準が設けられている事はすでに前ページで記載しました。しかし…その基準で造られた家でも完成後すぐは問題ありません。

しかし、 10年、20年後も同じように安全ではないと言う事です。例えば家を支える梁はシロアリに食べられ、柱は湿気で腐っていたなどという場合。

建物が年月を経て強度が落ちた状態で地震に遭った際に、倒壊し大きな被害になってしまうでしょう。

実際改修工事中、壁を取り外すと中の柱の下部が腐り、ほとんどなくなっている状態で、冷や汗が出るような事があります。建築時に強度の計算をするということ以上に、その強度を維持し続ける設計を行うということがとても大切なのです。

具体的には

ひとまわり大きな構造材の使用と防腐、防蟻対策。震度7の揺れが観測された阪神大震災の時、神戸市長田区は木造住宅の全半壊率30%を超えていました。しかし、宮城県北部の同クラスの地震では6.0%と桁違いに低いかったようです。

その理由のひとつとして積雪対策と昔からの大工の慣習にならって大きめの材料が使用されていたという事があげられています。上記のエピソードからも、基準のぎりぎりではなく少し大きめの材料を使用するということの重要性が理解いただけると思います。

例えば、梁に関しては必要値より少し背の高い材料を、土台や柱であれば105角ではなく120角を使用するという程度のことです。もちろんさらに大きな物を使用する法がよりよいのですが、その場合はコストパフォーマンスに跳ね返ってきます。この程度の増強であれば総工費のたった数%のコストアップで実現可能なのですから。

防蟻対策では薬剤による処理は行ないますが有効な期間は5年〜10年程度です。長期的なスパンで建物の性能を考え蟻害に遭いにくいよう通気を考慮した構造や材料を選定して使用する事であると思います。

3.できればおこなう地震対策

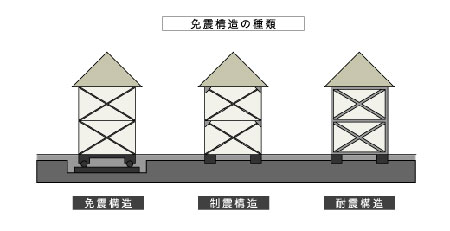

免震構造、制振構造

下記のようなシステムを導入する事で地震の力自体を建物に伝えないといった対策も可能です。

免震構造とは

建物の基礎の下部分に「アイソレータ」と呼ばれる ゴムや滑り支承、転がり支承と呼ばれる可動部を設置する事により地震の揺れる力自体を建物に伝えないようにするシステム。現在住宅建築に使用されるケースはほとんどありません。

制振構造とは

建物の支える筋交いや合板の代わりに油圧ダンパー等の部材を利用する事で建物に加わる地震の力を吸収させ低減させるシステム。

近年技術が進歩し小型の建築物にも積極的に利用されるようになっています。